出品点数23点減の8,784点

大賞56点を決定

最優秀校に大分高等学校と四国大学

出品総数8,784点から大賞56点はじめ入賞作品907点を決定しました。団体1位の最優秀校には高校の部は大分高等学校、大学の部は四国大学が選ばれました。

展覧会は原田の森ギャラリーで

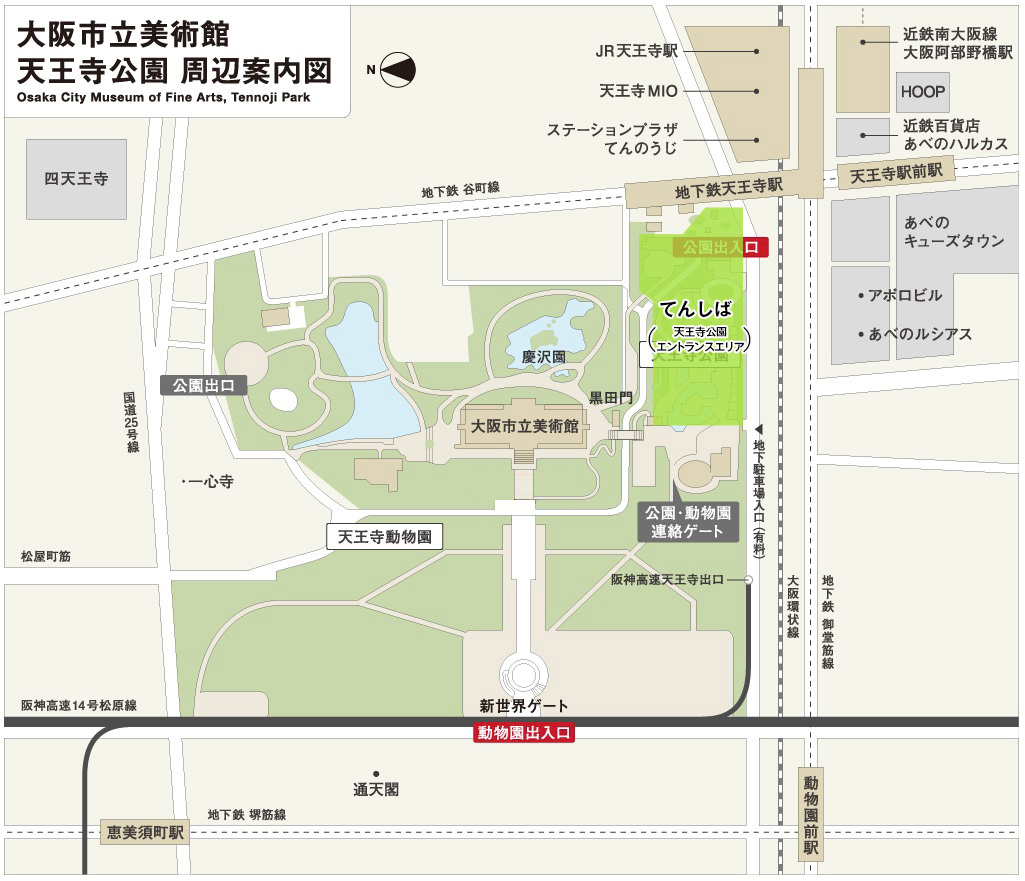

大阪市立美術館が改修工事で3年間使用できないため、今回も原田の森ギャラリー(兵庫県立美術館王子分館)に会場を移して8月21日(水)~8月25日(日)の5日間、大賞・展賞・優秀賞の作品を展示します。

VR高大展も開催

展覧会場を360度カメラで撮影しインターネット上に公開します。

公開は8月21日(水)以降です。当サイトをご確認ください。

授賞式・祝賀パーティーを開催

8月25日(日)ホテルオークラ神戸で授賞式及び祝賀パーティーを開催します。(ご関係の皆様には別途ご案内いたします。)

展覧会及び授賞式の開催について(PDFファイル)

出品総数 8,784点

<種別>

・第1種(2×8、2.6×8、4×4尺)5,796点

・第2種(2.4×5尺、全紙・聯落)2,509点

・第3種(1×1.3尺、篆刻)479点

<高校・大学別>

・高校生5,677点

・大学生3,107点(短大や専門学校等、高校生以外は全て大学生に含みます)

<多数出品都道府県>

1.東京都、2.京都府、3.和歌山県、4.千葉県、5.兵庫県、6.大分県、7.鹿児島県、8.奈良県、9.岩手県、10.大阪府

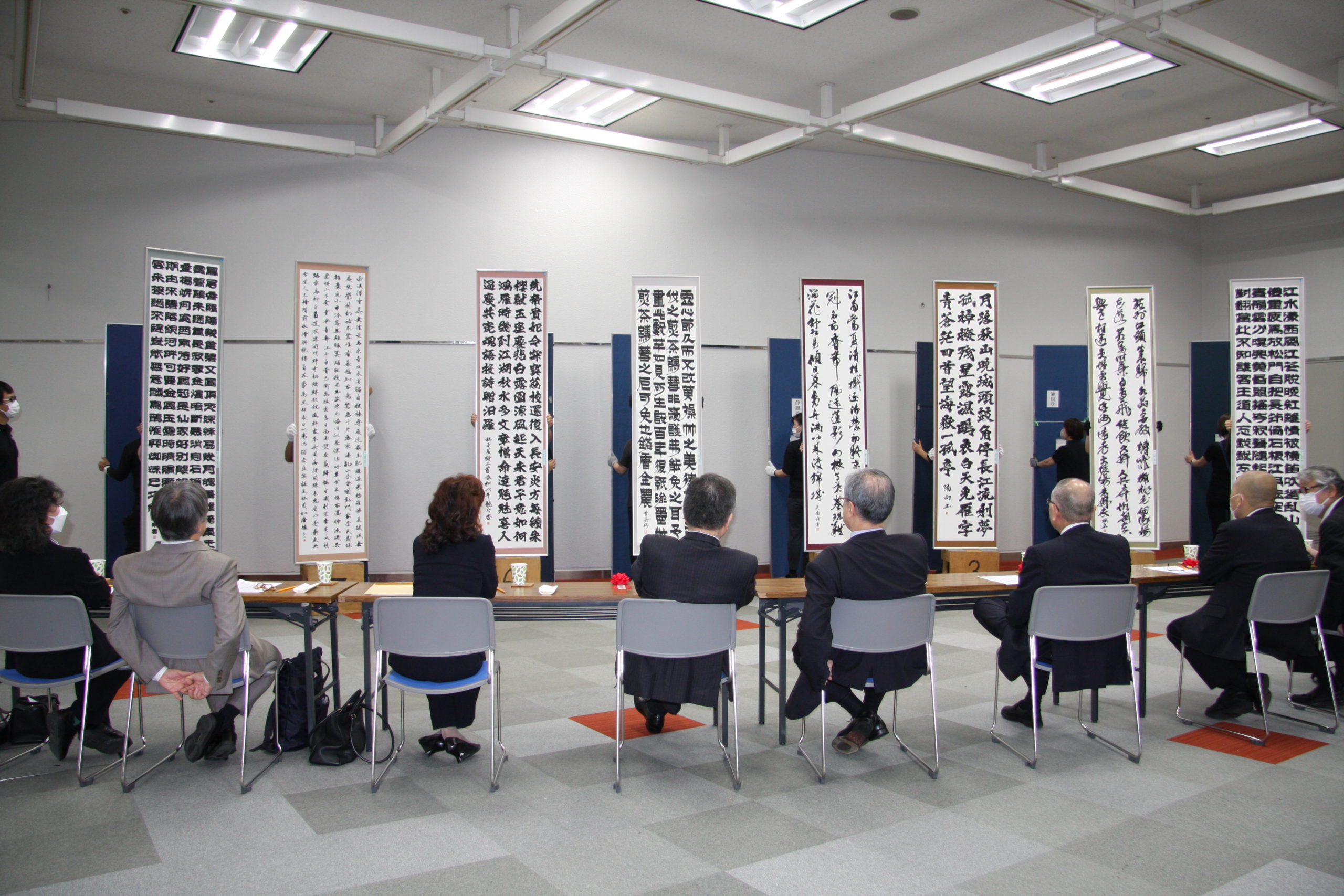

審査

日時 令和6年7月15日(月・祝)

会場 マイドームおおさか1階(大阪市中央区)

審査員(敬称略、50音順)

黒田 賢一 日本書芸院 最高顧問

高木 厚人 日本書芸院 副理事長

髙木 聖雨 読売書法会 最高顧問

土橋 靖子 日本書芸院 理事長

中村 伸夫 日本書芸院 副理事長

星 弘道 読売書法会 最高顧問

真神 巍堂 日本書芸院 名誉顧問

山田 隆 読売新聞東京本社 取締役事業局長

山本 悠雲 日本書芸院 副理事長

吉川美恵子 日本書芸院 副理事長

米原 伸美 読売新聞大阪本社 執行役員事業局長

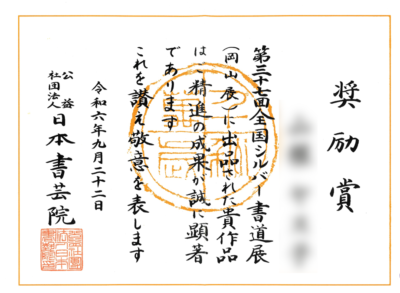

審査結果(個人賞)

全日本高校・大学生書道展大賞 56点

全日本高校・大学生書道展賞 313点

優秀賞 538点

準優秀作品 2,662点

優良作品 5,215点

大賞受賞者名簿(PDFファイル)

展賞受賞者名簿(PDFファイル)

優秀賞受賞者名簿(PDFファイル)

審査結果(団体賞・高等学校の部)

最優秀校 大分高等学校(大分)

第2位 奈良県立桜井高等学校(奈良)

第3位 和歌山県立桐蔭高等学校(和歌山)

第4位 明誠学院高等学校(岡山)

第5位 千葉県立幕張総合高等学校(千葉)

第6位 東福岡高等学校(福岡)

第7位 奈良県立畝傍高等学校(奈良)

第8位 和歌山県立和歌山北高等学校(和歌山)

第9位 鹿児島県立大島高等学校(鹿児島)

第10位 徳島県立名西高等学校(徳島)

第10位 大分県立大分南高等学校(大分)

※第10位が同点2校となりました。

審査結果(団体賞・大学の部)

最優秀校 四国大学(徳島)

第2位 大東文化大学(東京)

第3位 京都橘大学(京都)

第4位 帝京大学(東京)

第5位 奈良教育大学(奈良)

第6位 立命館大学(京都)

第7位 岐阜女子大学(岐阜)

第8位 筑波大学(茨城)

第9位 京都教育大学(京都)

第10位 甲南大学(兵庫)

審査結果の概要(PDFファイル)

賞状・賞品、作品返却、成績証明書について(PDFファイル)

今回は大賞作品をさらに厳選し、大阪・関西万博の会場内で5月7日から11日の5日間、日本を代表する書家の作品や「全日本小学生・中学生書道紙上展」の優秀作品と共に展示します。

出品者名ほか詳細は8月中旬に日本書芸院ホームページで発表の予定です。

主催

公益社団法人日本書芸院・読売新聞社

後援

文化庁・兵庫県

協力

㈱あかしや ㈱一休園 ㈱カタナヤ蒼頡菴 ㈱久保田号 ㈱クリモト ㈱呉竹 ㈱賛交社 ㈲松魁堂 ㈱松楳園 ㈱松林堂 ㈱雪江堂大阪 ㈱高山草月堂 ㈱天義堂 ㈱平助筆復古堂 ㈱墨運堂 ㈲みなせ筆本舗 ㈱静観堂 東洋額装㈱

【ベスト100】【準ベスト50】に選ばれた皆さん

【ベスト100】【準ベスト50】に選ばれた皆さん