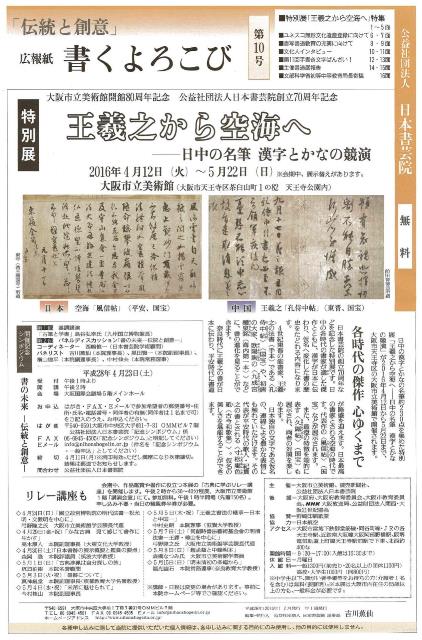

特別展 「王義之から空海へ」

大阪市立美術館開館80周年記念

公益社団法人日本書芸院創立70周年記念

王羲之から空海へ ー日中の名筆 漢字とかなの競演ー

ユネスコ無形文化遺産登録に向けて

世界に誇れる書文化 さらなる発展目指す

書写書道教育の充実に向けて

低学年 毛筆書写に親しむ

文化人インタビュー

手書き心温か

家田 荘子 氏(作家 高野山真言宗僧侶)

佐々木 丞平 氏(京都国立博物館館長)

多川 俊映 氏(興福寺貫首)

藤本 統紀子 氏(エッセイスト)

森島 寛晃 氏(セレッソ大阪アンバサダー)

※50音順

日本書芸院主催事業のご紹介

第11回 手書き文字ばんざい!

第10回 全日本小学生・中学生書道紙上展

第20回 全日本高校・大学生書道展

平成27年 全国シルバー書道展

寄稿

見直される書写 日本文化に大切

小松 親次郎 氏

(文部科学省初等中等教育局長)

お申し込みはこちらよりお願いいたします。

「書くよろこび」を是非一度お読みください。

ご希望の部数と送付先をお申し付けください。わずかですがバックナンバーもございます。無料でお送りいたします。