2月22日、日本藝術院は令和5年度の日本藝術院会員候補者として日本書芸院理事長の土橋靖子先生はじめ12人を発表しました。3月1日付けで文部科学大臣より発令の予定です。日本書芸院にとってこの上ない慶事であり、心よりお祝い申し上げます。

2月22日、日本藝術院は令和5年度の日本藝術院会員候補者として日本書芸院理事長の土橋靖子先生はじめ12人を発表しました。3月1日付けで文部科学大臣より発令の予定です。日本書芸院にとってこの上ない慶事であり、心よりお祝い申し上げます。

投稿者: 日本書芸院

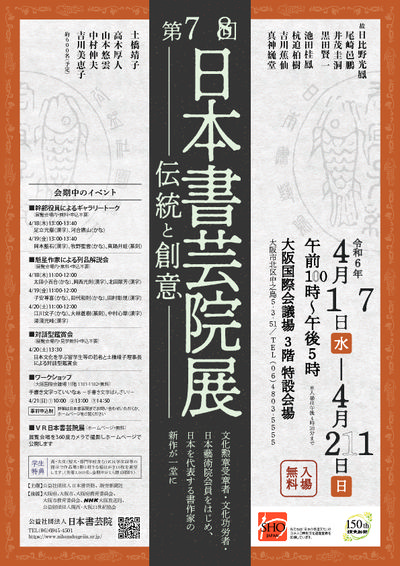

第78回日本書芸院展(2024年4月)のご案内

本展は文化勲章受章者や文化功労者、日本藝術院会員をはじめ、書道界の第一線で活躍中の日本書芸院役員・役職者が「伝統と創意」の理念のもとに作品を発表するもので、大阪国際会議場(グランキューブ大阪)3階の広大なスペースに並ぶ大作は毎年好評をいただいています。

「魁星作家コーナー」では、日本書芸院の50歳以下の会員の中からオーディションにより10名が選抜されました。今後の活躍が大いに期待される若手実力作家たちの渾身の作品をお楽しみください。

ほかにも会場では、出品者によるギャラリートークや列品解説会、対話型鑑賞会やワークショップ「手書き文字っていいなぁー手書き文字ばんざい!ー」、作品集・絵はがき・作品写真の販売も行います。

是非ご覧ください。

会期

令和6年4月17日(水)~4月21日(日)10:00-17:00(入場は16:30まで)

会場

大阪国際会議場(グランキューブ大阪)3階 特設会場

大阪市北区中之島5-3-51 Tel.06-4803-5555(代表)

交通案内等は大阪国際会議場ホームページへ

主催

公益社団法人日本書芸院、読売新聞社

後援

大阪府、大阪市、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、NHK大阪放送局、公益財団法人関西・大阪21世紀協会

入場料

無料

物販

- 作品集 1冊2,000円(税込)

- 作品絵はがき 1枚100円(税込)

- 作品写真 Aサイズ(20×25㎝)1枚1,000円・Bサイズ(13×18㎝)1枚800円(税・送料込)*注文販売の為、お届けは展覧会終了後となります。

- ほかにも日本書芸院が出版したDVDや図書を会期中に限り会員価格で販売します。

■役員・役職者の作品展

最高顧問・名誉顧問・理事長・副理事長・顧問・董事・常務理事・理事・監事・参事・参与・評議員(役員・役職者約600名が出品予定)

■魁星作家コーナー出品者

気鋭の選抜作家が1人幅8m・高さ3.6mの壁面に古典に立脚した作品を出品し、日頃の研鑽の成果を発表します。

漢字5名

岡西光剡、北田翠芳、田村彰規、中村心華、湯淺光峰

かな4名

江川文子、太田小百合、子安尊喜、田代和則

篆刻1名

大林蒼樹 ※篆刻は3×6尺の2ケースを使用

■ギャラリートーク

幹部役員によるギャラリートークを開催します。

4月18日(木) 13:00-

足立光嶽(漢字) 河合鷹山(かな)

4月19日(金) 13:00-

岡本藍石(漢字) 牧野聖雲(かな) 真鍋井蛙(篆刻)

展覧会場内で開催、参加無料、申込は不要です。

■列品解説会

魁星作家による列品解説会を開催します。

4月18日(木) 11:00-

太田小百合(かな) 岡西光剡(漢字) 北田翠芳(漢字)

4月19日(金) 11:00-

子安尊喜(かな) 田代和則(かな) 田村彰規(漢字)

4月20日(土) 11:00-

江川文子(かな) 大林蒼樹(篆刻) 中村心華(漢字) 湯淺光峰(漢字)

展覧会場内で開催、参加無料、申込は不要です。

■対話型鑑賞会

日本文化を学ぶ留学生等の若者と土橋靖子理事長による対話型鑑賞会を開催します。

4月20日(土) 13:30-

展覧会場内で開催、見学無料、申込は不要です。

■ワークショップ

手書き文字っていいなぁ―手書き文字ばんざい!―

子ども対象の筆文字体験会を開催します。(大阪国際会議場11階 会議室)

午前10時、午後1時、午後2時50分の3回開催。

参加無料、事前にお申し込み下さい。詳しくはこちら。

■記念講演会

「熟達論」 為末大 氏

元陸上選手、男子400mハードル日本記録保持者

展覧会の開催を記念して、初日(17日・水曜日)に記念講演会を開催します。一般参加大歓迎です。

お早めにお申込ください。 詳しくはこちら。

■学生特典

高・大学生(短期大学・専門学校含む)は学生証等の提示で作品集1冊と好きな絵はがき10枚を進呈します。(先着1,000名様、お一人様1回限り)

お願い

今後、実施内容を変更する場合があります。ご来場の際は当サイトで最新情報をご確認ください。

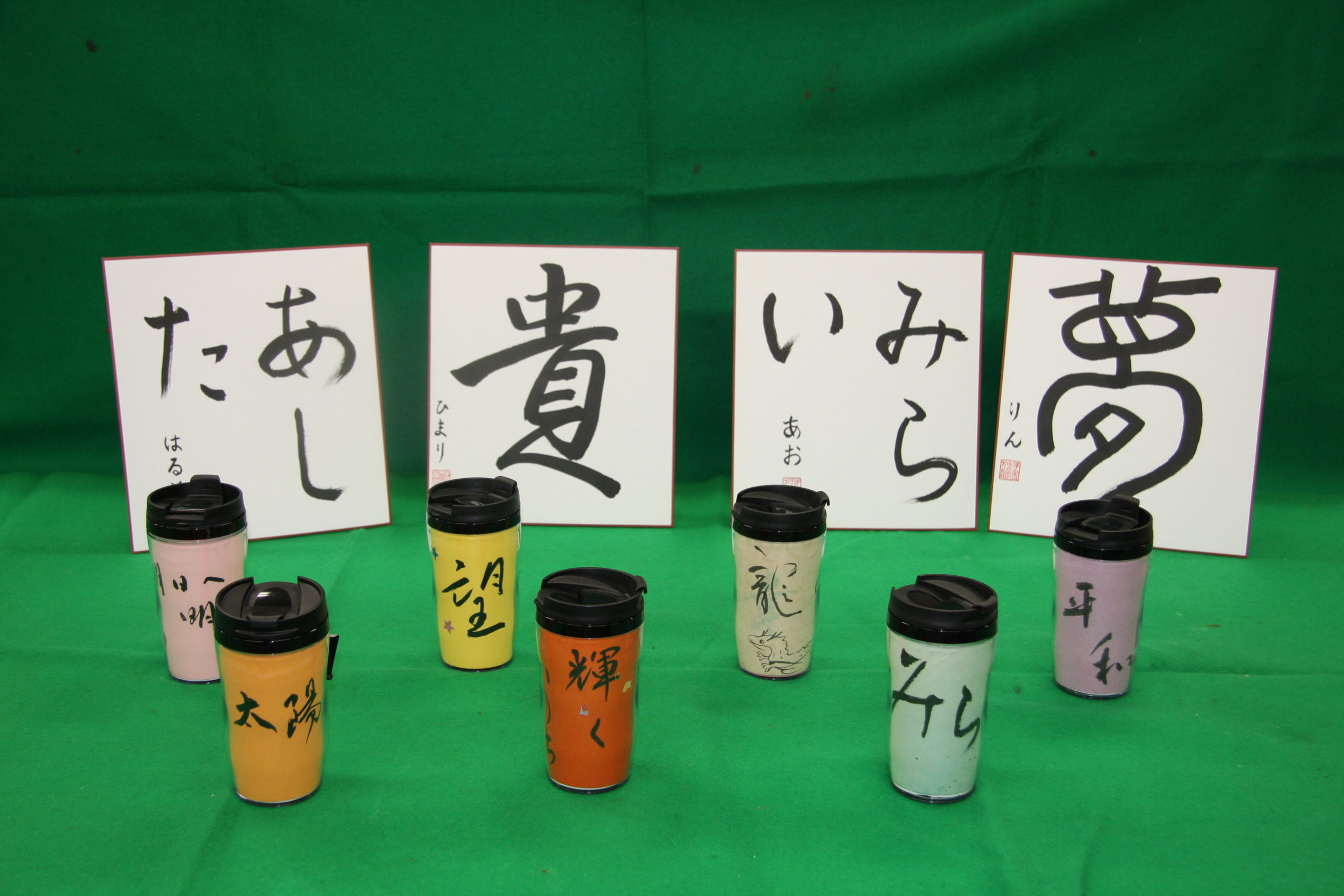

ワークショップ参加者募集(2024年4月開催)

手書き文字っていいなぁ ― 手書き文字ばんざい!―

第78回日本書芸院展では、最終日の4月21日(日)書道を通して手書きの楽しさを体験してもらう、ワークショップ「手書き文字っていいなぁー手書き文字ばんざい!ー」を開催します。

お手本を見ながら色紙への揮毫や、カラー絵の具と墨を使って、あなただけのタンブラーを製作し、最後には、参加者皆さまで出来上がった作品を鑑賞するイベントです。このイベントの参加者を募集中です。

日時 令和6年4月21日(日)

会場 グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)

1101号室1102号室

大阪市北区中之島5-3-51 Tel.06-4803-5555(代表)

交通案内等は大阪国際会議場ホームページへ

(第78回日本書芸院展開催中 同ビル11階にて開催)

時間 第1回目 10:00-11:40 第1回目は定員に達しました

第2回目 13:00ー14:40 第2回目は定員に達しました

第3回目 14:50ー16:30

各回 定員30名

対象 主に5歳から中学生、および付き添いの大人

〇お申し込みはお問い合わせよりお願いいたします。「お問い合わせ内容」欄に下記必要事項を入力してください。

・参加代表者様のお名前、郵便番号、ご住所、お電話番号

(代表者様あてに参加者全員の参加券を郵送します。)

・参加される方全員のお名前と学年

・ご希望の時間

〇日本書芸院あての郵送・FAXでも受け付けております。

〒540-6591

大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル7階

FAX 06-6945-4505

公益社団法人日本書芸院

「ワークショップ」係迄

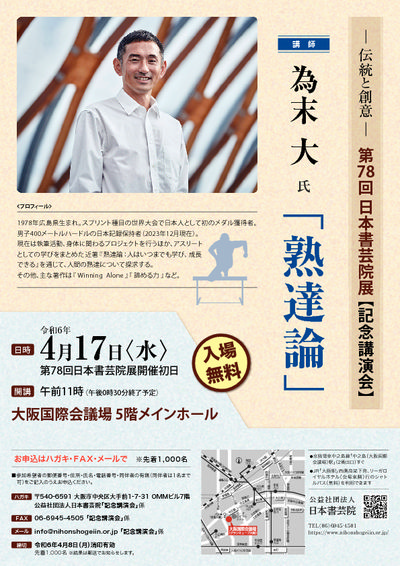

為末大氏 講演会(2024年4月)のご案内

「熟達論」

為末 大 氏

第78回日本書芸院展の開催を記念して、展覧会初日に講演会を開催します。

今回は、元陸上選手で男子400mハードル日本記録保持者の為末大氏にお話しいただきます。

この講座は、日本書芸院の会員だけでなく、ご家族、ご友人とともにお越しくださっても結構ですし、会員以外の一般の方のみでの参加も大歓迎です。

満席になり次第締め切りますので、お早目にお申し込みください。

日時

令和6年4月17日(水)第78回 日本書芸院展開催初日

受付 10:00より

開講 11:00(12:30終了予定)

会 場

大阪国際会議場 5階 メインホール

大阪市北区中之島5-3-51

TEL06-4803-5555

交通案内等は大阪国際会議場ホームページへ

対象

日本書芸院会員および一般申込者

参加費

無料

会員だけでなく、一般の方もご参加いただけます。

先着1,000名

満席になり次第締め切ります。結果はお申し込み受付後10日以内に郵送にてご連絡します。

■一般の方のお申し込み■

お申し込みは「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

[お問い合わせ内容]の欄に「記念講演会・一般申込」と明記し、お名前・フリガナ・住所・電話番号・同伴者の有無(同伴は1名まで可)をご記入のうえ、送信してください。

メール、FAX、ハガキによるお申し込みも受け付けています。

〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル7階

メール info@nihonshogeiin.or.jp

FAX 06-6945-4505

■日本書芸院会員のお申し込み■

お申し込みは「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

[お問い合わせ内容]の欄に「4月・記念講演会」と明記し、姓号・フリガナ・会派名・資格・住所・電話番号・会員ご本人以外に参加される一般参加の人数(※)をご記入のうえ、送信してください。

(※)この講座は、日本書芸院会員だけでなく、一般の方にもご参加いただけます。会員ご本人以外にご家族、ご友人など一般の方とご一緒にお越しいただける方は、会員ご本人以外に参加される一般参加の人数をご記入ください。(会員ご本人のみで参加の場合は「0」とご記入ください)

メール、FAX、ハガキによるお申し込みも受け付けています。詳しくは会報191号(令和5年11月号)、192号(令和6年1月号)をご覧ください。

お願い

実施内容を変更する場合があります。ご来場の際は当サイトで最新情報をご確認ください。

第19回 手書き文字ばんざい!開催

第19回「手書き文字ばんざい!」

文字・活字文化の日 記念イベント

日時

令和5年10月14日(土)午後1時~午後4時まで

会場

大阪マーチャンダイズマート(OMMビル)2階展示ホールC

対象

幼児から大人まで(小学生以下は保護者同伴・参加無料・要事前申込)

主催

公益社団法人日本書芸院 読売新聞社

後援

文部科学省 読売テレビ 大阪府教育委員会 大阪市教育委員会

協賛

㈱あかしや ㈱呉竹 ㈱サクラクレパス ゼブラ㈱ ㈱トンボ鉛筆 ぺんてる㈱ ㈱墨運堂 (50音順)

平成17年に、「文字・活字文化振興法」が成立し、10月27日が「文字・活字文化の日」に制定されたことを記念して始まり、例年大きな反響をいただいているこのイベント。新型コロナウイルスが第5類に移行した今年は202名の方々が参加してくださいました。

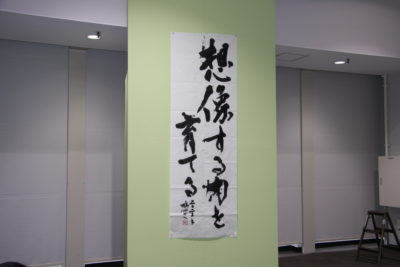

まずは、得丸鵬仙・日本書芸院一科審査会員(第77回日本書芸院展魁星作家)の大作揮毫で幕をあけました。参加者が一斉に注目する中、「想像する力を育てる」と書き上げられ会場は大きな拍手が湧き起こりました。揮毫後、得丸先生はインタビューで「いのちを育むということは、お互いに思いやりをもって、相手の気持ちを想像しながら日々を過ごすことが大切だと思います。」とお話されました。

続いて、三村竜太郎・読売新聞大阪本社執行役員事業本部長と担当の山本悠雲・日本書芸院副理事長から挨拶がありました。

《今回のテーマは「いのち 育む 未来へ」》

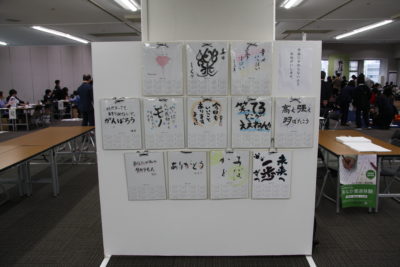

主催者幹部の挨拶の後は、恒例の色紙作品の揮毫です。

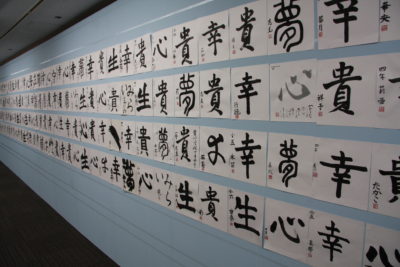

今回のテーマに沿った『心』『夢』『守』『生』『貴』『幸』『あした』『みらい』の字を楷書や篆書、仮名など、様々な書体で書き上げました。みんなで楽しく筆で文字を書き、何度も練習を重ねた中から清書の作品を一点選び、担当の先生に印を押してもらいました。作品は、その場で特設パネルに展示しました。

今回のもう1つの主題は、「大判カレンダーにかく」です。今回のテーマ「いのち 育む 未来へ」から心に浮かんだ文字や言葉絵などを、墨とカラフル絵の具を色とりどりに使い工夫して取り組みました。テーマにちなんだ思い思いの言葉を自由に表現し、完成させた大判カレンダーにも印を押して記念に持ち帰りました。

色紙や大判カレンダーを書き終えた人は真っ白な特大パネルが用意された寄せ書きコーナーへ移動し、好きな言葉や文字を、墨や絵の具、クレヨンやマジックなど様々な道具を使ってカラフルに書き、楽しく自由に元気よく取り組みました。

続いて、第18回全日本小学生・中学生書道紙上展および第28回全日本高校・大学生書道展優秀者による席上揮毫が行われました。小学1年生から中学3年生までの9名と、高校生2名、大学生2名の計13名は大勢に見守られるなか、集中して一字一字丁寧に、見事に書き上げ、参加者の盛大な拍手に包まれました。これらの作品も会場内の大きなパネルに展示されました。

席上揮毫者

寺本 美桜

高槻市立芥川小学校1年

野口 詩織

洲本市立洲本第二小学校2年

市原 粋

大阪市立桃陽小学校3年

畑中 美春

大阪狭山市立東小学校4年

橋本 彩花

井原市立西江原小学校5年

上大門 優花

鯖江市立中河小学校6年

原 萠愛

吹田市立豊津中学校1年

関根 美音

大阪市立堀江中学校2年

太宰 彩瑛

啓明学院中学校3年

竹島 日葵

奈良県立国際高等学校1年

山本 雫流

明誠学院高等学校3年

板﨑 陸人

花園大学3年

浦田 万葉

京都橘大学3年

楽しい時間もあっという間に過ぎ、最後に担当部長の野田杏苑・日本書芸院常務理事の閉会の挨拶で終了しました。

なおこのイベントの模様は、10月27日(金)〈文字・活字文化の日〉に読売新聞紙上夕刊に掲載予定です。

~文字・活字文化振興法~

国民が本や新聞など活字に親しみやすい環境の整備を図ることを目的とする文字・活字文化振興法案が、平成17年7月22日の参院本会議で、可決・成立。

文字・活字文化振興への理解を深めるため、読売週間初日の10月27日を「文字・活字文化の日」と制定した。

大作揮毫「想像する力を育てる」

三村竜太郎

読売新聞大阪本社執行役員事業本部長

山本悠雲 日本書芸院副理事長

野田杏苑 日本書芸院常務理事

第77回 日本書芸院展 記念講演会 開催

「書の力」

元文化庁長官

青柳 正訓 先生

日時 令和5年4月26日(水)

会場 大阪国際会議場

10階 会議室1001~1003

対象 会員及び一般(事前申し込み者のみ)

毎年、日本書芸院展開催初日に行われる記念講演会。今年は元文化庁長官の青柳正規先生をお招きして開催することができました。盛大に開幕し、500名以上にご参加いただきました。

馬場尚子アナウンサーを司会に、まずは教養部担当の中村伸夫副理事長による開会挨拶がありました。

続いて、青柳正規先生による講演が始まりました。

考古学の視点を交え、弘法大師空海を話の軸に書の力についてお話しいただき、参加者たちは集中して聞き入りました。

1時間半にわたる講演もあっという間に過ぎ、最後に尾西正成常務理事の閉会の挨拶で終了しました。

なお、この講演会の模様は日本書芸院の会報191号に掲載しています。

第55回 教養講座【会員限定】(2024年2月)ご案内

「現代仮名書芸の課題-仮名美の本質と大字仮名」

元センチュリーミュージアム館長

神崎 充晴 先生

日本書芸院定時総会の開催日に合わせて、教養講座を開催します。

今回は、令和5年・第10回日展の外部審査員も務められた神崎 充晴先生にお話しいただきます。

この講座は、日本書芸院の会員限定です。

満席になり次第締め切りますので、お早目にお申し込みください。

※写真は前回の会場風景です

日時

令和6年2月18日(日)日本書芸院定時総会開催日

受付 10:30より

開講 11:00(12:30終了予定)

会場

リーガロイヤルホテル 2階 山楽の間

大阪市北区中之島5-3-68

TEL06-6448-1121

交通案内等はリーガロイヤルホテル ホームページへ

対象

日本書芸院会員

参加費

無料

■お申し込み方法■

会員限定

先着600名 令和6年2月7日(水)必着

満席になり次第締め切ります。結果はお申し込み受付後10日以内に郵送にてご連絡します。

お申し込みは「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

[お問い合わせ内容]の欄に「2月・教養講座」と明記し、姓号・フリガナ・会派名・資格・住所・電話番号をご記入のうえ、送信してください。

メール、FAX、ハガキによるお申し込みも受け付けています。詳しくは会報191号(令和5年11月号)をご覧ください。

※講師の都合等により、時間並びにその他若干の変更がある場合がありますので、予めご了承ください。

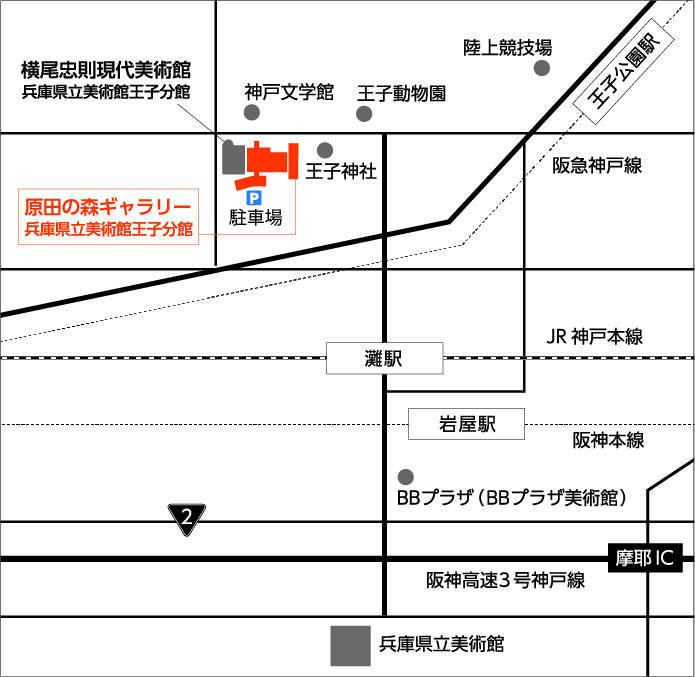

第37回 兵庫展(2024年10月)予告

会期

令和6年10月26日(土)~27日(日)

会場

兵庫県立美術館王子分館 会場地図はこちら。

原田の森ギャラリー2階大展示室

神戸市灘区原田通3-8-30

電話078-801-1591

問合せ

〒651-0085

神戸市中央区八幡通4-2-9 フラワーロードビル602号

兵庫県書作家協会 係

電話078-261-9401

概要

高齢者の人々のために開かれた「全国シルバー書道展」を開催し、もってさらなる生き甲斐、美的感性の充実を目指すものとする。

◎半切以下の作品を軸装にし、展示します。

◎65歳以上の男女。

第37回 岡山展(2024年9月)予告

会期

令和6年9月17日(火)~22日(日)

会場

岡山県天神山文化プラザ 第1展示室 会場地図はこちら。

岡山市北区天神町8-54

電話086-226-5005

問合せ

山本明美 電話086-277-3770

概要

1.令和6年に、65歳以上の方

2.岡山県内に在住の筆墨を友とするシルバー世代の方

3.審査を受ける公募展に出品したことのない書道愛好者

4.シルバー展出品者の中学生以下のお孫さん、ひ孫さんの作品

以上を対象として作品募集致します。

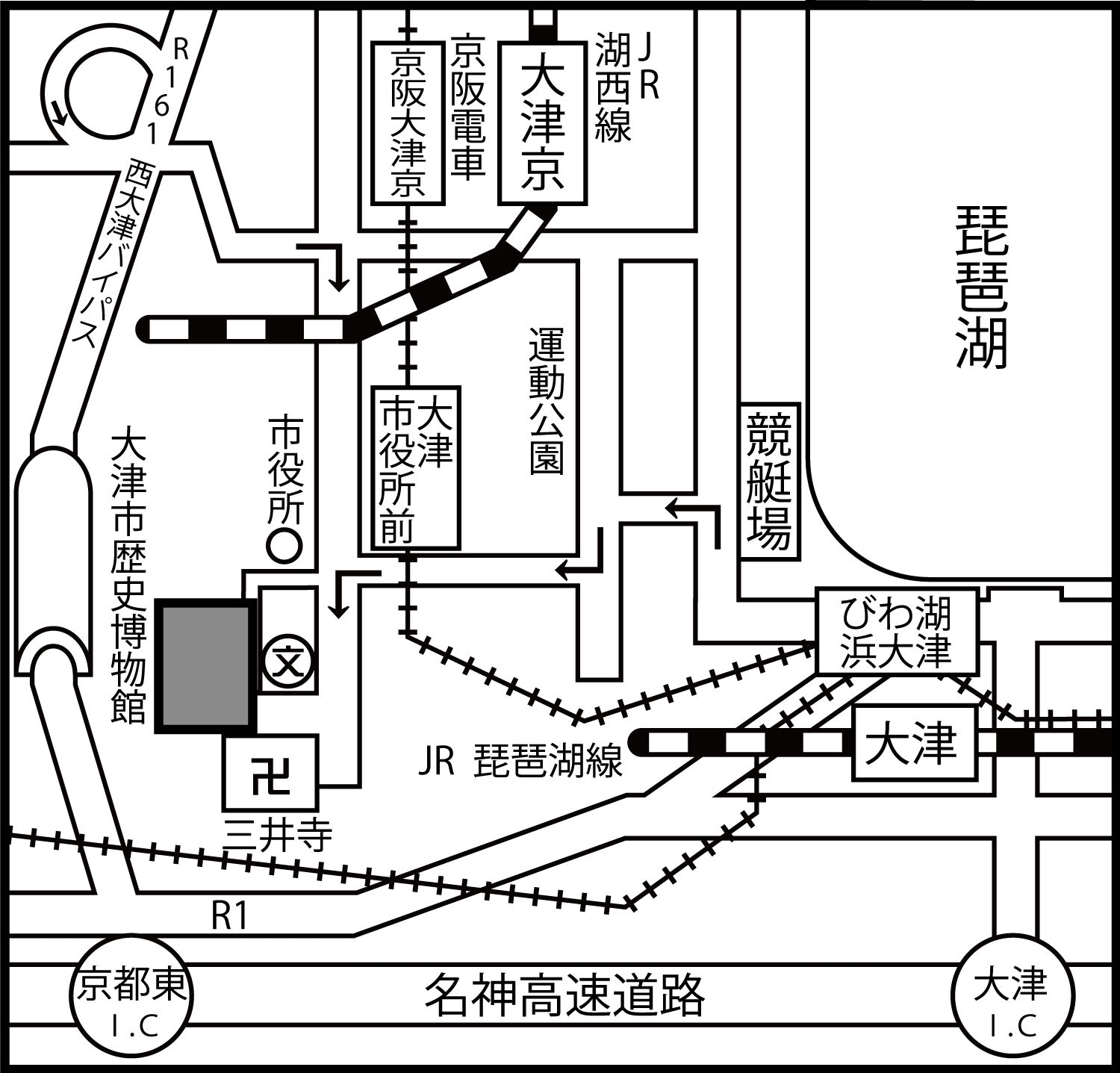

第37回 滋賀展(2024年4月)予告

会期

令和6年4月12日(金)~4月14日(日)

会場

大津市歴史博物館 会場地図はこちら。

大津市御陵町2-2 電話077-521-2100

問合せ

西川桂邨 電話0740-25-6468

概要

県内65歳以上の書道愛好者を対象に作品を募集し、85歳以上の出品者を特に表彰します。作品は全て陳列し、日本書芸院からの奨励賞の授与も行います。