日時

令和7年4月23日(水)~27日(日)

会場

大阪国際会議場 3階 特設会場

主催

公益社団法人日本書芸院 読売新聞社

後援

大阪府 大阪市 大阪府教育委員会 大阪市教育委員会

NHK大阪放送局 公益財団法人関西・大阪21世紀協会

入場料

無料

入場者数

4,236名(847名/日)

出品者数

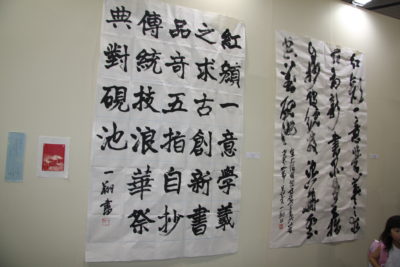

最高顧問以下577名

うち選抜作家10名は「魁星作家コーナー」に出品

販売物

□ 2025 伝統と創意 第79回日本書芸院展作品集

□ 出品作品の絵はがき

□ 出品作品の写真を注文販売

開会式

開会式は、出品者、主催者のほか日本書道文化協会特別顧問・全国書美術振興会会長・田中壮一郎様、文化功労者・日本藝術院会員・日本書道文化協会特別顧問・全国書美術振興会理事長の髙木聖雨先生にもご臨席いただき、盛大に挙行され、土橋靖子理事長と田中隆之読売新聞大阪本社代表取締役社長のお二人による主催者挨拶で始まりました。

主なご来賓

田中壮一郎 日本書道文化協会特別顧問・全国書美術振興会会長

髙木 聖雨 文化功労者・日本藝術院会員・日本書道文化協会副会長・全国書美術振興会理事長

主催者(テープカット)役員

田中 隆之 読売新聞大阪本社代表取締役社長

米原 伸美 読売新聞大阪本社 執行役員事業局長

井茂 圭洞 文化勲章受章 文化功労者 日本藝術院会員 当院最高顧問

黒田 賢一 文化功労者 日本藝術院会員 当院最高顧問

杭迫 柏樹 当院名誉顧問

吉川 蕉仙 当院名誉顧問

真神 魏堂 当院名誉顧問

土橋 靖子 日本藝術院会員 当院理事長

日本書芸院展開催中は様々なイベントが行われました。

・記念講演会

4月23日(水)午後1時30分~午後4時50分 大阪国際会議場5階メインホール 司会 馬場尚子フリーアナウンサー

「夢をさがそう」宮田亮平先生

文化功労者、公益社団法人日展理事長、前文化庁長官 宮田亮平先生にお越しいただき、

大変有意義なお話しを聞かせていただきました。

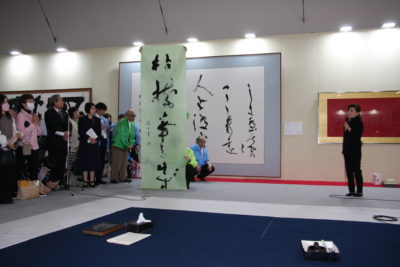

・揮毫会

黒田賢一先生、髙木聖雨先生、永守蒼穹先生には大作をご揮毫いただきました。

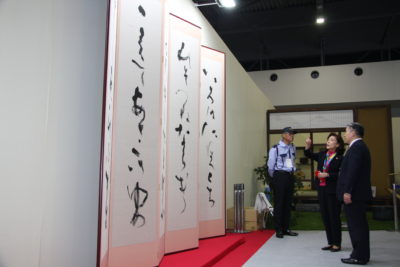

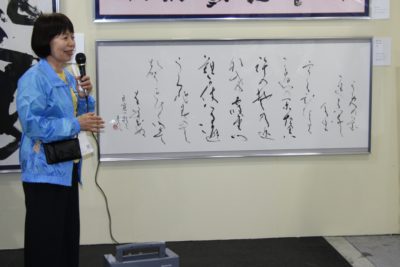

・ギャラリートーク

4月24日(木)、25日(金)、27日(日)午前11時 展覧会場内

常務理事・理事の先生方によるギャラリートークを開催しました。

4月24日(木) 川上鳴石、佐井麗雪、森上光月

25日(金) 中村史朗、野田杏苑、古溝幽畦

27日(日) 大田鵬雨、中室舟水、松村博峰

・列品解説会

4月24日(木)、25日(金)、27日(日) 午後1時 魁星作家コーナー

魁星作家による列品解説会を開催しました。

4月24日(木) 阿座上将、伊藤江星、藤田真由

25日(金) 新井龍雲、野田岳豊、宮迫嗣君

27日(日) 井後雅堂、比企桃夏、前田鈴華、武藤博子

・街なか書道体験

会期中随時 展覧会場入口付近

日本書道文化協会主催の「街なか書道体験」を実施しました。

一般の皆さんに鑑賞だけではなく、気軽に書道体験をしていただくことができました。

・学生特典

ご来場いただいた学生には、学生証の提示で作品集1冊と絵はがき10枚が贈呈されました。

高校生・大学生190名がこの特典を利用されました。

・VR鑑賞

日本書芸院ホームページ

展覧会場を360度見渡せるVRをホームページにて体験いただけます。

スマートフォンやタブレット、パソコンがあればいつでも会場をご覧いただけます。

一度会場にお越しいただいた方も、お越し頂けなかった方も是非一度ご覧ください。

こちらからご覧いただけます。

事業概要

事業概要

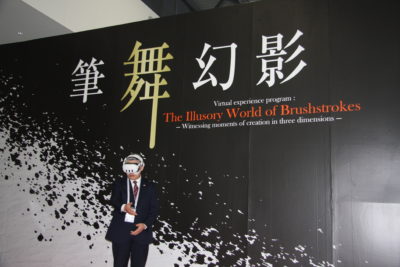

・ゴーグル体験「筆舞幻影」

・ゴーグル体験「筆舞幻影」 ・水書にチャレンジ

・水書にチャレンジ

・第19回全日本小学生・中学生書道紙上展、第29回全日本高校・大学生書道展の優秀作品展示

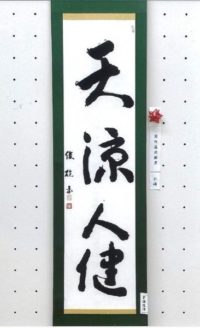

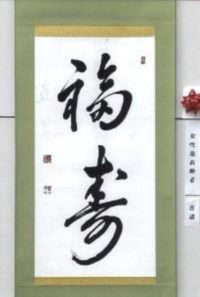

・第19回全日本小学生・中学生書道紙上展、第29回全日本高校・大学生書道展の優秀作品展示 ・和室展示

・和室展示 ・ゴーグル体験「筆舞幻影」

・ゴーグル体験「筆舞幻影」 ・水書にチャレンジ

・水書にチャレンジ ・街なか書道体験

・街なか書道体験

・日本の代表作家展

・日本の代表作家展 ・席上揮毫作品展示

・席上揮毫作品展示 ・和室展示

・和室展示 ・ゴーグル体験「筆舞幻影」

・ゴーグル体験「筆舞幻影」 ・水書にチャレンジ

・水書にチャレンジ

・職人による筆墨硯紙の製作実演「墨」

・職人による筆墨硯紙の製作実演「墨」

・第19回全日本小学生・中学生書道紙上展、第29回全日本高校・大学生書道展の優秀作品展示

・第19回全日本小学生・中学生書道紙上展、第29回全日本高校・大学生書道展の優秀作品展示 ・和室展示

・和室展示 ・特大ビジョン「雅VISION」

・特大ビジョン「雅VISION」 ・ゴーグル体験「筆舞幻影」

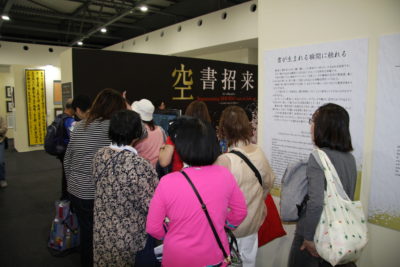

・ゴーグル体験「筆舞幻影」 ・エア書道体験「空書招来」

・エア書道体験「空書招来」 ・街なか書道体験

・街なか書道体験