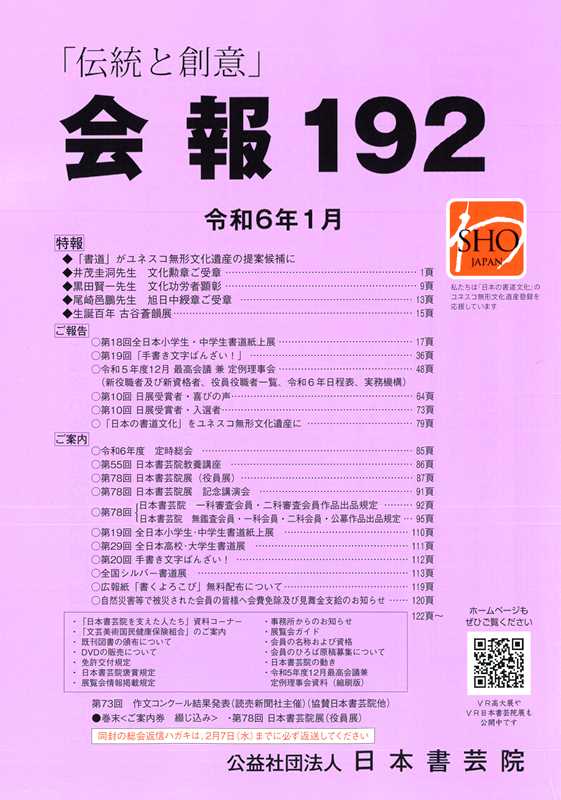

会期

令和6年3月1日(金)~3日(日)

会場

京都文化博物館5階全室 会場地図はこちら。

京都市中京区高倉通三条上ル東片町623ー1

電話075-222-0888

問合せ

全国シルバー書道展 京都展事務局

〒604-8691 京都市中京区烏丸通二条下ル

ヒロセビル4階「暁」編集室内

電話075-222-2060

概要

毎年恒例となった全国シルバー書道展京都展は京都の中心に位置する京都文化博物館にて3日間、開催予定です。書道を趣味・生きがいとする満65歳以上の人々の発表の場として、作品は半切縦・半切1/2・半切1/3の3種類を既定のサイズとして募集します。後援多数により省略